出版部 - 會員創作

返回*目錄

出版部 - 會員創作

返回*目錄

日寇鐵蹄下的香港

日寇鐵蹄下的香港

- 紀念抗日戰爭和反法西斯戰爭勝利六十周年

- 何景安 -

(一)打仗了

1941年12月8日,是星期一,按例是上課的一天。可是蔡校長宣佈今天不用上課了,大家立即回家。我不知道這是為什麼,既是如此,便興高彩烈的隨哥哥返家去。從學校回到家裏,回家的路並不長。電車路上有不少人在議論,人人面色凝重,聽說要打仗了,啟德機場上空的飛機在空戰,是真的,不是演習。後來,商店紛紛關門,爸爸又著伙計去搶購幾包大米,但大米沒有了,抬回來的是幾包麥片,後來我們每天都吃麥片,沒有肉、沒有菜,只有一些鹽,天天如是,使得我一見到麥片粥便怕怕。但這比起連這些也搶購不到的人已是很幸運的了。

戰爭打起來了,我們住的是四層高木褸,經受不了轟炸和燃燒彈的襲擊,幾姐弟便分散到居住在石屎樓(混凝土建築物)的親戚那裏去,媽媽給我們每人一筒「斗零」大約每筒是二十個,計算起來是港幣一元吧,這是準備萬一有意外,家破人亡,妻離子散,全家人無法團聚,這一元錢便是救命錢。後來這筒「斗零」紋絲未動,交回媽媽。一元錢在當年已不是一個小數目,記得和哥哥一起上學時,要在回校路上的粥店進早餐,兩兄弟各吃白粥一碗、油條共一條,兄弟倆各半邊,合共費用是一仙,物價並不昂貴,如此一元錢便可供哥弟倆吃100天早餐了。但如果真要動用這一元錢,可能不夠一星期的使用,以後或會餓死在香港街頭。

晚上燈火管制,但聽得金鐘兵房頻頻中彈,兵士們的呼叫哭喊聲遠至灣仔也略可聽得到,悽厲恐怖,現在雖然已過了六十多年(1941-2005),情景仍歷歷在目。

(二)淪陷的一夜

經過了只有18天的抵抗,英軍無力招架,聖誕日宣布投降,那時候,街上的後巷丟棄了許多鋼盔、槍枝和防衛隊的制服,人們不敢撿拾回家,而一些「勝利友」、「發財友」卻撿起槍枝逐家逐戶敲門勒索或打劫,把上了刺刀的長槍從門的縫隙直插入屋內。厲聲呼喝開門,我們都很害怕,如此一批又一批的前來「發財」掠奪,市民苦不堪言。他們主要劫奪現金,有時值上幾個錢的物品也會難以留得住。據說剛淪陷時,日軍指揮部為佔領香港而宣佈「大放假」三天,日軍到處搶掠燒殺「狂歡」,可香港居民便遭劫難了。

(三)日寇鐵蹄下

在日寇佔領香港的日子裏,香港城市人口由戰前的200萬人減至60萬人。人口銳減,一方面是市民逃難返回廣東等地的農村去,另一方面留在香港的則是飢寒交迫,生活極度困苦,經常是斷糧、斷水(要往山澗擔水或鑿井取水)、斷電(夜間就以火水燈「煤油燈」作照明,常因不慎而釀成火災)。市面蕭條,許多工商業活動停頓,廠房空置;加上戰事破壞,到處是倒塌、燒毀的房舍,一片頹垣敗瓦,以前的運動場和休憩空地,都堆置瓦礫垃圾。市民失業,無以維生,生命也朝不保夕。全港街道和店鋪。凡有英國人名字的都得去除,改為日本的名字,如昭和通(皇后大道)、明治通(德輔道)、八幡通(莊士敦道)等等,商號店鋪也被迫改用東洋一類的名字,例如半島大酒店改名松本大酒店、連卡拉佛改為名古屋,公元1941年改為昭和十六年,香港也改名香島,星島日報改稱香島日報等,以日本化代替英國化。一些區域比較堅固整齊的樓宇,如灣仔近海旁的干諾道東到洛克道間一大片混凝土建築的房屋,原住客都被限令在三天內驅逐離去,變為日軍的慰安區(日軍妓寨)或日本人的居住區等,一般中國人禁止入內。香港中環匯豐銀行和九龍半島酒店等具規模的建築物,都被徵用而成為日本總督的總部和日本軍政府總部,許多學校無償地被徵用成為日軍醫院。所有西籍人士則必須進入集中營受拘押看管。

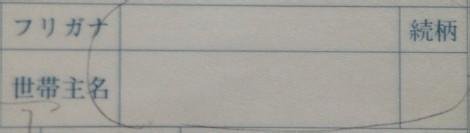

日軍經常實施戒嚴,以搜捕游擊戰士和愛國人士。戒嚴之時,全屋包括地下和樓上(當年香港的房屋並不高,一般是兩層高到四層)連患病、老弱、嬰兒的所有住客,都必須按戶籍冊的次序(門口掛有木牌,列明居所內男女共多少人),由「世帶主」(戶主)領,依次排成一列站在街外,以備檢查。日軍則持著長槍、上了刺刀,由隊長騎著馬率領,帶備軍犬逐家逐戶仔細搜查,需時頗長,市民就長時間列隊站在街上,難以休息。如有窩藏陌生人或不足戶籍所列人數,全家便會受懷疑、牽連或被逮捕,一進憲兵部,便生死難卜。

平時日間步行路經港島來往東區到中西區幾乎是唯一通道的金鐘樽頸地方,須向海軍船塢門前(現金鐘地鐵站和統一中心)站崗的「皇軍」作90度鞠躬,否則會被喝令返回受掌摑或射殺。此外,路上隨時會被截停盤問和搜查,一有懷疑,便拘留到花園道口原美利樓的憲兵隊總部受盤問和灌辣椒水、吊飛機、灌水、竹片插手指等酷刑,少數能獲釋回家者身體已被折磨傷殘損害,並已幾乎耗盡親人值錢之物去賄賂相關人士以獲釋放,許多則是一去便失蹤而難以返回。

(四)糧食短缺,物資匱乏

由於糧食短缺,米糧供應受限制,初期每戶憑戶籍冊每人每日排著長龍輪購混入沙粒的碎米六兩四,長龍按劃定的黃線規定排列,排隊者隊列略有差錯,便被日軍用槍托毆擊或刺刀劈殺,有些日軍或會對犯規者處以罰跪痰盂上一小時,在西環海旁輪米者。則被扔到海裏,這些已屬極度輕微懲戒了。後來供米改為每人每日三兩六,而且米是浸了水濕濕的,實際就沒有原規定的重量,按一般成年人每天要吃一斤米,而當年缺油缺肉,三兩六怎麼夠人們充飢?不久後就連這一數量也無法保證。許多人都要購買價昂的黑市米和麵粉,或改吃雜糧和代用品,甚至要吃上搾去油用作肥料的花生麩、豆腐渣、蕉樹皮、觀音土之類不能消化的非食物,目的是要把腸胃塞得滿滿以填飽肚,不覺得餓肚子,許多人弄得身體變壞,皮黃骨瘦,面形枯槁,或因欠缺營養而患腳氣腫,腫至及膝便非常危險,因此而致死的就常常發生。

人們就業,能獲得兩餐(粥水)一宿便已屬很幸運的人。一些在供應日本人用膳的餐廳,常有帶飯粒的水從廚房污水槽流出街外,人們便蹲在污水渠口用竹簍承接流出的水和飯粒,揀去垃圾,以便回家洗淨之後煮粥來充飢。

許多飢民在鬧市強搶食物,立即塞入咀巴邊嚼邊逃跑,即使被逮也無法退回口中或吞掉的食物,飢民用被毆打一頓的代價以換取一點點食物,確是非常悲慘的選擇。我在算最熱鬧的中環就遇上這麼一幕:當年我才剛過十歲,在中環街市側抱著小妹妹,買了一個麵飽給她。還沒吃上便被飢腸轆轆的小饑民突然一把搶走,妹妹沒想過會有這樣的衝擊,哭了,我放下妹妹,急急跑步追趕「小賊」,希望把麵飽追回來,約在五、六十米處就抓住「小賊」,可他已把麵飽塞到口裏,咀巴滿滿的,我見如此,怎會忍心施以拳打懲罰,只好自嘆倒霉,罵了幾句,把「小賊」釋放了。而社會上飢民餓死者更是難以計數。

當年人們身上稍為值錢的物品如耳環、手提包常遭「強盜」掠奪,這都是司空見慣的事,尤其在稍為偏僻地區,搶匪把女士掛在耳朵眼的耳環強行搶走,弄得受害者耳朵被拉破,血流披臉,時有所聞。

當時要過中秋佳節,一般人都難得找到一個月餅,經濟好一點的人家,買到的月餅也只是由豆蓉或番薯代替蓮蓉,鹹蛋黃就都欠奉了;過節的小燈籠就更不敢奢望了。

露宿街頭和梯間的無家可歸人,則常在夜間被日本軍犬咬噬致死,肚破腸流,慘絕人寰,不忍卒睹;軍犬狂吠聲及死者被害時所發出的悽厲呼聲,令人不寒而慄。

由於物資匱乏,供應短缺,黑市流行,貨物價格昂貴,米價在戰前是港幣一元可購七斤,淪陷時每斤升至軍票數元,後來黑市價漲至三數百元。軍用的五金原料緊絀,不僅廢舊五金有價,就連柏油路上嵌入地面的銅片鐵釘等小微粒,都會被人掘出,積少成多,拿到五金收購站以換取微薄金錢作生活開支,以濟燃眉之急。

因缺乏燃料,一切木製傢具、書本紙張,便常會被作燃料以燒水煮飯,我就看見成套印刷精美的《萬有文庫》,被陷於窮途末路的讀書人當廢紙論斤地秤量的賣掉,以換取少許費用;線裝書《四庫全書》也逃不出化為包裝紙的命運。由於通貨膨脹,手上擁有布料往往可以保值,市面就難得有新衣服出售,於是舊衣物(故衣)買賣流行,物價也常提升變動,但只要能夠蔽體禦寒,就管不得那麼多是否稱身和樣式如何的了。

(五)交通往來主要靠自己雙腿

全港交通非常不便:

往來香港及九龍的尖沙咀輪渡是一船拖動另一船的孖船同行辦法以節省燃料,每班渡輪要隔半小時左右才開一次,這麼算來全線小輪看來就只有這兩艘,聽說其餘的都被抽調為軍用;人們來往港九或會找船家乘搭搖櫓小艇渡海。

九龍巴士只有尖沙咀到太子道前水渠道間(原九巴車廠和現在的聯合廣場處)的一段通車,大約半小時才有一班車開出,推算全部便僅有巴士三幾架,仍叫九龍巴士,已是全九龍市區的公共交通服務了。

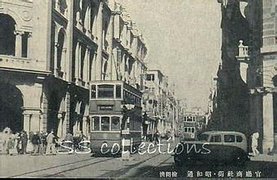

香港則只開行少量電車,班次稀疏,也有少量巴士,但似乎難得一見,公共車輛的乘客也並不多;港九都沒有的士服務。

一些經濟條件好原擁有私家車的市民,由於汽車都多已被日軍徵用沒收,就只好靠人力車代步,稍為普及的是乘搭在後面載客的單車(單車尾)和前邊載客的三輪車等,更多市民因要節省開支,都以步行解決,步行的距離往往是一小時以上,例如從筲箕灣步行往上環、尖沙咀步行到深水埗、大埔步行往市區等等。乘坐單車尾的每程車費要日本軍票數元,視路程長短而不同,折算起港幣就不廉宜,而人力車就更昂貴了。

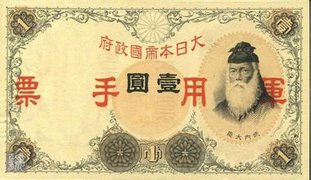

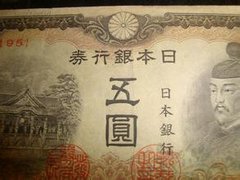

(六)以發行軍票掠盡民間資源

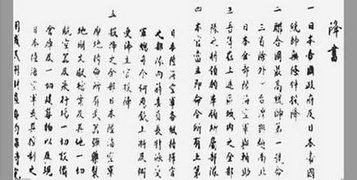

初期「軍用手票(軍票)」和港幣兌換率是1:2,半年之後還改為1:4,似乎港幣更不值錢了,而香港居民的財產則慘遭洗掠。軍票背面寫上:此票一到,即可兌換正式的日元(「此票一到即換正面所開日本通貨」)等字樣,其實日本軍票是最不值錢的,軍票並無任何發行貨幣保証的儲備金,並無號碼,不曉得發行數額多少,也沒有發行機構(只印上「大日本帝國印刷局製造」字樣),它甚至不能在日本國內流通,隨時可以變為廢紙(戰後的1945年9月,軍票便被宣布為廢紙),但卻是香港占領地唯一合法流通的貨幣,嚴懲拒絕使用軍票之人。日寇為了要掠盡民間港幣外匯,用之於國際貿易和侵略戰爭,強迫市民將港幣兌成軍票,不久之後還頒令全部禁止港幣流通,禁絕人們私藏港幣和外幣,違者重刑懲處,人們不敢違抗,以免遭上殺身之禍,就只好忍痛兌換軍票,但後來物價不斷升高,曾經相當於四百元港幣的一百元的軍票已買不到什麼東西了,可人們在戰前吃一頓早餐才港幣一仙啊。1945年,l,000元軍票只相當於1942年的1元軍票,貶值了l,000倍。

日本投降前一年,全港各區都開放賭博,賭場處處。表面是昇平熱鬧,實際上日本靠賭博稅收刮盡民脂民膏,以支撐日漸困苦的法西斯侵略戰局。

(七)黑暗中的香港教育

淪陷期間,學校相繼停辦,校舍破壞,桌椅被當作木柴燃料燒掉。戰前全港學生的人數近12萬人,在1942年夏,在日本威迫利誘下,只有20所學校復課,年底增至34所,學生下降到只有4,000人,只有戰前的1/30;後來再增為59所,但如果學校被懷疑有「不忠」行為,便被勒令停辦,曾經復課的一些教會主辦的書院就被勒令再度停課。在1944年,全港學生曾升至7,000人,算是淪陷期間的最高紀錄。

所有學校規定要學習日語,絕對禁授英語,須教授日本指定的宣揚東洋文化和「東亞大榮圈」意識的教材。有些人不願意接受日本的奴化教育,加上各種問題,便停學在家。一些私塾也再興起,教授古文、四書五經,計數和練寫書法等。

全港大專院校都關閉停辦,日本人在西營盤(當年稱為水城區)的聖士提反女校校舍成立東亞學院,以培訓各類事務員。

(八)中日小孩大戰

在灣仔修頓球場處,靠西邊部分約有七成面積是瓦礫堆填區,上面凹凸不平,遍佈垃圾和長滿野草,靠東邊部分原是貝夫人健康院院址,淪陷期好像改作日本的東區區役所之類的機構,其北面是平整的一個兒童遊樂場,只有鞦韆、蹺蹺板兩種兒童遊樂設施,比起現在的兒童遊樂場,設備就差得遠了,但在當年已屬「豪華」設備,但這簡單的設施也不是任何小孩都可以享用的,雖然沒有明文規定,但實際上這只可以供應住在洛克道一帶日本人居住區的日本小孩使用,中國小孩被禁止踏入一步,就算設施空置也是這樣。

可是,當年一些「勇敢」的中國小孩就要突破沒有明文規定的「禁令」,靜悄悄地爬過附滿鐵刺的鐵絲網,進去要蕩鞦韆和搖蹺蹺板。日本小孩來到了,就一邊高聲謾罵、一邊驅趕中國小孩。中國孩子也無奈地攀過鐵絲網逃跑,不敢要求分享。有一次。就釀成中日小孩間的石塊戰來,我也成為石塊戰的中方兵員,在中方有號召力的小孩帶領下抗擊日本小兵。記不起是什麼原因和那一方先釀起戰端了,只記得中方位於瓦礫堆填區上,居高臨下,腳下盡是大量「彈藥」,陣地、兵員和「彈藥」對中方都極為有利,日方則據守遊樂場平地,雙方石塊互飛,戰情激烈,似乎日本小孩人少勢弱。「彈藥」供應受限制,不敵於人多勢眾的中方孩子,他們狼狽地撒退逃跑了,中方孩子戰勝了。可大家卻並沒有因此而再前往享用僅有的遊樂設施,反而也急急地撤出修頓場跑回家,因為經驗告訴我們,不久便會有人召來拿著槍杆的便裝日本成年人,如遇有逗留在瓦礫堆上的孩子便會舉槍射殺。

如此「敵退我也走」的「游擊戰」,也算是香港淪陷期間小孩子「抗戰」的一個罕見特色。在這樣的歷史條件和環境下,民族壓迫與民族反抗逐漸形成,有道是「仇恨入心會發芽」,真的是這樣子,也許現在年輕一代難以理解當年人們的心態。

(九)煉獄和重生

當年淪陷三年零八個月的香港,是一個人間煉獄,人們被煎熬,歷盡苦難,這是悲慘的時日,「三年零八個月」這一代號,便意味著是一個苦難的歲月。

1945年8月,日本宣佈接受波茨坦公告,無條件投降,這時人們歡喜若狂,我的一位哥哥雖然不懂得喝酒,也破例的喝個爛醉如泥。

日軍也不敢隨便走出軍營在市區行走,因為一旦被認出後,就會被深受奴役而滿懷仇恨怨憤的人們圍捕追打,在中環,一個台灣籍的日軍翻譯就被憤怒的市民毆打得遍體鱗傷,血流披面,狼狽逃走。但全港仍在日本軍政府控制中,只是市面一切治安維持便都基本上由華籍警員負責,沒有出現香港剛淪陷的那一天到處搶掠的景象,直至盟軍返回香港,才由英國海軍司令夏慤領導成立臨時軍政府進行管治。

六十年過去了,今年正是反法西斯戰爭勝利和日本帝國主義投降六十年的時候,可是過去的這一切一切,依然深深的烙印在記憶的腦海中,歷歷在目,難以忘懷。

希望這些都只是過去歷史長河中的一幕,今後永不重現。更希望人們都能以史為鑑,面向未來,中日兩國人民世世代代永遠友好。