出版部 - 會員創作

返回*目錄

出版部 - 會員創作

返回*目錄

不入史冊的故事

不入史冊的故事

- 江紹倫 -

教授驚鴻

一九八一年秋,我應英國劍橋大學邀請為駐校學者。九月的一個星期六,我攜著十一歲的小兒樂文抵達劍橋,在沃扶森研究學院宿舍放下行李,即於傍晚步行到麗貞街的一間小餐館晚膳。

餐廳不大,共有四人座的桌子八張,整齊地排列成數行。我們選了牆角的一張桌位坐下,隨即點了要吃的東西。餐廳僅有其他兩桌客人,都已食完等待結賬了。其中一桌坐著一位老人,一身緊身黑衣黑靴,腰間繫著一條銀質粗鍊,身旁放著一雙手套和一個頭盔,十足一位黑摩托車黨的打扮。不過,此時情景,他卻不是一副英威的樣子。在他的面前,不規則地豎著四個空酒瓶,和半盤吃剩的燒牛肉,說明他為何醉眼昏花,額頭不斷地點向桌面。

侍者向他遞上帳單。他拿著觀看良久,從皮包拿出五十鎊銀付帳。

「先生,不需要這麼多,合共只有二十一鎊半。」侍者溫順地說。

「不對,」老人說,一面擺手,「應該是四十二鎊,其餘歸你。」

「為其麼要給雙倍呢?先生,而且打賞也太多了。」

「因為我喜歡你們的紅酒。而你又忙了一晚。別說了,我有錢,足夠應付!」老人堅定,雖然說話不穩。

「謝謝您的讚揚,先生」侍者說,「我還是照單實收,然後收您一鎊小費,好嗎?」侍者像哄小孩一樣。

我們的食物來了,可那邊的老人與侍者仍然爭持不下。最後,我們快要吃完了。侍者終於想出一個好辦法。收了老人的五十鎊,扣除實數之後,把餘數存在店裡,讓老人下次光顧時備用,然後扶著送他出門。

我稍稍地告訴樂文:「看清楚了?這是一位教授。」

「不可能吧?」

「肯定是。」

「爸爸,我從出生至今都生活在教授群中。他不像教授。」

「仔,這是劍橋。你今天大開眼界了。」我平靜地說。

翌日,我帶樂文到著名的理斯小學辦理入學及住宿手續,囑他小心照顧自己,週末回來探我,共享天倫之樂。

星期六,他清早就來了,大家見面好不高興。中午,我們到學院的飯堂進餐,然後準備到處溜躂,再去市場買菜回家燒晚飯吃。

飯堂的數列長檯早已坐了廿多個人。我們按劍橋規矩貼著早到的人坐下,因為誰都不許另立門戶,離群坐在沒有人的地方。

甫坐下,我身旁的人伸出手來自我介紹:「我是麥紐遜教授,屬耶穌學院,教英國文學。我今天到此作客,為的是誠心歡迎你們,請你們加入我們的『劍橋愛好中國文化同友會』,我是主席。」

我反應式地握了他的手,言謝他的好意,然後轉身推了樂文一把,囑他行禮。

樂文顯得有點躊躇,不像平時的自信和敏捷。他看得清楚,這穿著西裝的麥紐遜教授,不正是那天在小餐廳見到的黑衣老人!

真實的專家

更大的驚奇接踵而來。

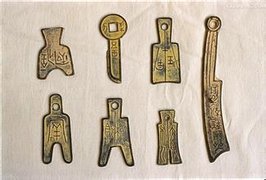

再過一週,麥紐遜教授請我和樂文到他家作客。那是位於山道的一棟三層獨立屋,由教授獨住。室內顯得凌亂,卻滿屋都陳列著中國古錢,大小薄厚盡有,圓、方、多角全備,連頂門石亦是一塊飯碗般大、寸餘厚的二斤銅錢。

教授隨手撿了一方晉朝銅錢送給樂文,然後告訴我們他成為古錢專家的經歷:

「我八歲生日那天,叔父送了一枚元代古錢祝賀我,從此奠定我一生對古錢的研究和收藏。

「第一次世界大戰揭開人類用大殺傷力的科技互相殘殺的序幕。在中國,日俄戰爭逼使俄國把滿洲讓給日本。在歐洲,偶發的種族紛爭演變成大戰。

「這兩件似無關係的事是互相聯繫的,原因是歐洲軍火家發現,中國古銅錢的合金成分最適合製造子彈殼的用途,使子彈的『動準性』提高。同時,中國銅錢價錢便宜,腐敗的政府又沒有保護錢幣的卓見和政策。所以,外商便大量收購,運往歐洲製造子彈,不論朝代。

「那時候的航運多數掌握在英國人手上。所以,古錢的第一站是英國港口。於是,稍有知識的收藏家都在港口搜集最值錢的品種,做珍藏或買賣。我叔父便是以他身為歷史學家的眼光,收藏了大量的古錢。而我亦因為受到他的影響,生起對中國古錢的興趣,日後成為鑒別各朝古銅錢的專家。

「歷史發於偶然。但是,知識是重要的。如果沒有科學家對古銅錢合金成分的發現,又如果中國沒有一個昏庸的政府,那麼大量的珍貴古銅錢仍然不會被運到歐洲做殺人的子彈,包括在日後的戰爭中殺害中國人民。」

保衛香港

在劍橋遇見許多愛中國或中國文化的學者,但是,對中國苦難感到切膚之痛的,則要算布蘭域治教授 (John Branwich)。我們見過數面後,他告訴我一個憤怒而驚心動魄的經驗:

「我是 middlesex兵團的少校,1941年駐守香港。日本鬼(英國人稱Jabo)攻打時,我們英勇地防衛了十四天,在一切條件欠缺下擋住日軍的狂攻,最後失敗了,亦預定了整個殖民帝國的落敗。勝敗是兵家常事,不足惋惜。但是,聖誕節那天,我在赤柱聖士提反學校親歷的慘劇,說明了日本鬼子的兇殘,沒有人性,和戰爭的罪惡。它使我終生難忘,而且無法原諒鬼子的醜行。一個教育程度頗高的民族,竟然可以做出完全違背天良的集體行為,一定有深層的問題,盡管我們不知道那是甚麼。」

布蘭域治教授拿出一本他鄭重珍藏的紅色小冊子請我詳讀。

我揭開書皮,看到扉頁上載著的二十個簽名,盡是劫後餘生的英軍的,而且多數寫上動人的懷念或勉勵句子。這本書名為《香港義務防守兵團於1941年12月為香港而戰的行動實錄》,1953年出版。書序說明:「為了對香港兵團公道,我們有需要記錄此事實。這些事實是我們當事人十分清楚的,但不一定為將來的歷史學家所知。」

六十一頁書詳述了香港當年的景況;英帝國的傲慢和對黃種人的輕視,日本鬼子對囊括亞洲的野心及他們處心積慮而精心部署的對香港的滲透,蘇格蘭及加拿大兵團的英勇與無奈,香港人的堅韌與英勇,以及鬼子的瘋狂與兇殘。

為了響應該書珍惜歷史的真誠,這裡翻譯了它對聖誕節一天的記載,希望讀者銘記那不可磨滅的史實。

「赤柱聖士提反男書院被征用為緊急醫院。禮堂裡臥著65名傷者,另加 30人散佈在旁邊的課室。醫務人員由D.R.Black中校和J.whitrey上尉領導6名軍醫負責,由軍醫院派來的護士長,四名華人護士,聖約翰救傷隊護士共同輔助。大家都穿著白色制服,配上明顯的紅十字標誌。

聖誕節清晨5:30時,一大群日軍闖人醫院。白勒醫生站在大門中央,手指制服上的紅十字,口說這是醫院,不容任何軍人進入。他經歷過第一次世界大戰,到港後行醫五十年。此時,他正氣凜然地站在門口。一名日軍橫了他一眼,行前向他頭部開槍,然後用刺刀不斷插刺他倒在地上的身體。韋尼上尉明白大勢已去,拔出配槍射死一個日兵。他也即時給鬼子按下,用刺刀殺死了。

日軍一擁而入,舉著刺刀瘋狂地刺殺病人;有人挑開傷者的繃帶,用槍柄猛撞傷口,有人割下病人的舌頭和耳朵,有人劈下人頭拿來狂笑。不一刻鐘,全堂的傷者悲壯地犧牲了。

鬼子又把護士們趕入一間小房,每次拉出三人,脫光衣服,推在鮮血淋漓的床上輪姦。完了又推入房裡另換三人,無人能幸免。他們每姦完一次,旁邊的人即高喊一聲「苯者」(萬歲)。

下午,朔風透骨,松濤悲咽。鬼子軍官趕著赤裸的華人護士和沒死的傷兵,把課堂的桌椅搬到球場中央,然後把屍體拖出架上。點起熊熊烈火。一時,腥臊焦臭的氣味夾著烏煙直衝蒼穹!」

當布蘭域治教授告訴我。他是當時參予拖屍體焚化的傷兵之一的時候,他滿臉淚痕,眼睛裡藏著憤恨與憐憫。他是在鬼子亂刀插殺病人時跌倒地下,給多具屍體壓著的。過了好久, 鬼子整理場面,才讓他活過來。他識講日語,又懂日本文化,知道日人相信,凡是必死而生的人,都有神靈庇佑,不能侵害,就向鬼子說明自己是死裡逃生者。

智者忠告

劍橋臥虎藏龍,我在那裡交了不少愛中國的朋友,來自世界各地。彼此密切往來的,還有畢生研究中國古代科學發明的李若瑟教授。

有一次,我們談起中國的歷史流向。他說:「科學的作用不在幫人們減輕勞累,或改變山河,而在於讓科學思維貫穿人與天的關係,讓人一方面了解自己,另一方面了解大自然,同時尋找著人在宇宙間的地位和意義;人間的意義。」

「您是說揉合儒、道、釋學說的仁義修為?」我問。

「正是。雖然這文化思想裡的中庸觀念不宜科學開發,但是,在即將來臨的廿一世紀,當信息科技以其極端大的量和速度削弱人的自主權能之時,中庸之道可以提醒人類,過分遠離人的本性及基本福祉的科學技藝,最終會反過來製造人間罪孽的。」他說。

「您這樣說,中國人今後是否應該減低對科學的追求,著重整理和發揚自己的人文思想傳統?」我問。

「不需要減低對科學的追求,而是要提高對人文學科傳統的承繼與發揚。其實,現代中國人已經證明他們的科學能力,匹配著你們古代的科學成就,影響深遠。但是,最可惜的是,你們在過去一百年間拋棄了自己的寶貴傳統。這是我百思莫解的。」他說得有點迷惘。

「也許是我們失去了對自己的信心?」我問。

「您專門學心理學,又是中國人,一定比我更為清楚。但是,我們從外面看,怎樣也不明中國人為何要失去自信。」

「也許是你們西方的船堅炮利把我們嚇壞了。也許是我們的科舉制度把學者擠進了牛角尖。也許是中國知識分子好高騖遠,每看到閃爍的洋貨,或外來思想便趨之若騖,忘記了自家的瑰寶。」我說得有點自言自語。

「也許三方面都兼有。J李若瑟教授說得語重心長,*不過,當我們西方人回顧過去和瞻望今後的時候,我們總覺得,中國人需要整理和繼承自己那偉大的文化遺產,因為它極可能是廿一世紀人類依賴生存及發展的鑰匙。您記得《詩經》說的『伐柯伐柯,其則不遠』的道理嗎?

難忘的一年

劍橋所最使人難忘的,不是那幽靜悠閒的康河;不是皇帝學院的巍峨建築和牽魂晚歌;不是磨坊巷的俱樂部;不是弗烈斯威廉博物館的珍藏;不是梅特蘭街的書店;不是只有教授才可踏足其間的綠茵草地;不是叫醒午睡的牛群鈴音;雖然這裡每一項事物都讓我愐懷不已。

劍橋所最令我難忘的是隨時隨地都可以偶然遇到的智者和有心人,像上面所提到的幾位。他們都全心全意地投入各自的事業,同時又以豐溢的熱誠關心他人,以及自己興趣範圍以外的大小事情。在十個月的短暫時間,我結交了約六十位來自地球每一角落的學者,盡表現出「己欲立立人,己欲達達人」的君子風範。

連小兒樂文亦得益不少。麥紐遜教授長期與他保持聯絡,暢談莎士比亞筆下的人生哲學,他們之間的通信直至1993年終止。樂文曾專程前去參加他的葬禮。如今,在他位於紐約的家,那枚教授送他的晉朝古錢,一直被放在大廳最當眼的地方。